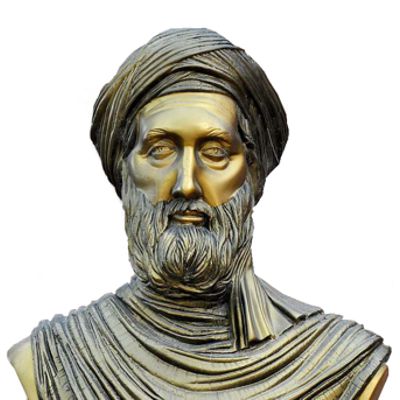

IBN KHALDUN

(1332-1406)

Encontramos mais facilmente o nome de Ibn Khaldun entre os historiadores e os precursores da sociologia do que entre os filósofos. Nossos compêndios de história da filosofia referem-se quase sempre à filosofia árabe medieval, estudando os pensadores que vão do século IX ao XII, e que exercem influência direta no meio europeu. Khaldun não está nesse caso. Pertence ao século XIV e quase exclusivamente ao mundo árabe. Só recentemente foi descoberto pelos ocidentais, embora sua influência na cultura árabe seja das maiores.

Mas já é tempo de se procurar reparar a injustiça que se tem feito a sua figura e a sua obra. Khaldun não foi simplesmente um historiador e um precursor da sociologia, apesar de que esses títulos bastariam para a glória do seu nome. Foi também um filósofo e precursor da filosofia da história. E foi, historicamente, um filósofo medieval.

Claude Cahen, num capítulo a seu cargo da História Geral das Civilizações, direção de Maurice Crouzet, refere-se a Khaldun em termos que bem mostram o seu valor excepcional: “[...] a obra de Ibn Khaldun é atualmente considerada um dos píncaros do pensamento medieval, ultrapassando mesmo, sob vários aspectos, a força intelectual de um Tomás de Aquino”. Recentemente, um casal de estudiosos, José Khoury e Angelina Bierrenbach Khoury, empreenderam a grandiosa tarefa de verter para a nossa língua a obra fundamental de Khaldun, com o título de Os Prolegômenos ou Filosofia Social.

Em três alentados volumes, essa obra representará, em sua primeira tradução brasileira, direta do árabe, notável contribuição para o nosso patrimônio cultural. Em francês, houve uma tradução de Khaldun, feita por De Slane, e que o Prof. Gabrielli, da Universidade de Roma, especialista em literatura árabe, acha que deve ser revista. O Barão Carra de Vaux exclama, diante da obra de Khaldun: “Nunca espírito algum teve concepção mais nítida do que pode ser a Filosofia da História”.

Encontramos na obra do casal Khoury uma relação dos trabalhos de Khaldun, feita pelo vizir Liçan ud-Din Ibn Al-Khatib, que revela as incursões do filósofo por vários ramos da filosofia. Infelizmente, são obras que se perderam. Mas vejamos do que tratavam: Comentário do Burda, de Al-Bosire, poema célebre em louvor a Maomé; Talkhis, ou Epítome dos tratados de Averróis; Lógica, tratado; Thalkis, ou Epítome da Muhassal, suma teológica do iname Fakhr ud-Din Al-Razi; Matemática, tratado; e, por fim, um Comentário ao poema do vizir Ibn Al-Khatib, em versos técnicos (rajaz), contendo uma exposição dos princípios fundamentais da jurisprudência.

É pena que não tenhamos essas obras, sobretudo as referentes a Averróis, de tamanho interesse na filosofia medieval europeia, e o Tratado de lógica. De qualquer maneira, a referência serve para mostrar a extensão do pensamento de Ibn Khaldun, não obstante sues prolegômenos à história dos berberes sejam suficientes para lhe dar uma posição excepcional no pensamento árabe medieval.

Conhecemos a importância dos árabes na filosofia ocidental. A Europa medieval disputava sobre os gregos, e particularmente sobre Aristóteles, dispondo apenas de textos fragmentários da sua lógica. Platão, cuja inspiração dominava, era conhecido através do neoplatonismo. Foram os árabes que revelaram os gregos à Europa, não só através dos textos mais completos, como também de sues minuciosos comentadores.

A Espanha islamizada foi o centro poderoso dessa transmissão cultural. Basta lembrar o colégio de tradutores do Arcebispo de Toledo, onde Cremona, Hispano, Gundisalvi e outros se empenhavam na versão de obras aristotélicas do árabe. Na Sicília, por outro lado, Frederico II mantinha Miguel Scot e outros tradutores a serviço da versão de obras gregas e árabes para o latim. A partir do século XII, e por todo o século XIII, esse trabalho se acelera impregnando o Ocidente com a filosofia clássica helênica e sua interpretação árabe. Os fatos históricos que originaram esse surto são a invasão moura e as cruzadas.

Os árabes, aliás, se apresentaram à Europa numa posição de indiscutível superioridade cultural. Haviam desenvolvido sua filosofia no correr de três séculos, do IX ao XII, na mesma linha histórica do Ocidente, ou seja, na base da fusão da filosofia grega com a religião. Enquanto a patrística se empenhava em harmonizar o platonismo com o cristianismo, os árabes especulavam sobre o Corão, utilizando a lógica grega. Mas, como dispunham de textos gregos muito mais abundantes e se encontravam num período de expansão territorial, em contato com várias culturas, não sofrendo portanto o enclausuramento do medievalismo europeu, libertaram-se mais rapidamente da influência confessional. Não obstante o dogmatismo islâmico não fosse menor que o cristão, os árabes, de mente arejada pelo trato com o vasto mundo, encaminharam-se mais facilmente para a liberdade filosófica. Assim, aparecem na Europa, segundo se costuma dizer, como os verdadeiros professores de filosofia do mundo ocidental.

Que isso, porém, não fira a suscetibilidade dos que tanto se orgulham da supremacia da cultura ocidental, e particularmente da forma cristã de civilização. No fundo, a invasão moura e as cruzadas não foram mais do que formas, um tanto rudes mas eficientes, de restabelecimento de laços familiares entre Ocidente e Oriente. Mouros e cristãos são primos espirituais, e até mesmo consanguíneos. Espiritualmente, descendem daquilo que Toynbee define como a fusão de uma onda grega de cultura com uma onda siríaca. São filhos de Atenas e Jerusalém.

Da cidade de Davi hauriram a seiva teológica, que reelaboraram nos evangelhos e no Corão, enquanto os judeus faziam o mesmo no Talmude. Da cidade de Péricles hauriram o pneuma grego, esse sopro do espírito que tão intimamente se fundiu, nuns e noutros, com a ruach hebraica, para a formação das almas cristãs e islâmicas. Pelo sangue, irmanam-se através das linhagens pós-diluvianas de Sem e Jafé. Não é pois de admirar que nesse episódio familiar da Idade Média os judeus também participem do auxílio dos árabes às obscuras populações feudais, ajudando a versão das obras gregas.

Aliás, o encontro da filosofia árabe com a europeia, como já foi assinalado, causou ao mesmo tempo a surpresa das novidades e o sabor dos reencontros. Se os árabes traziam de novo a atitude islâmica, traziam também de comum os fundamentos greco-cristãos de sua formação espiritual, e particularmente a herança neoplatônica aristotelizada.

Através da Espanha, Alfarabi, Avicena e Algazel lançaram os primeiros e poderosos impactos no pensamento europeu. Avicena, ou Ibna Sinah, exerceu prontamente um fascínio extraordinário sobre o pensamento cristão do século XII, a ponto de se falar de um avicenismo latino nos fins dessa centúria. A cosmogonia de Avicena parece ter sido, como assinala Gilson, o principal motivo desse grande sucesso. Mas depois dele surge Averróis ou Ibn Roschd, nascido em Córdoba em 1126, que marca um momento de plena libertação filosófica do pensamento árabe com relação ao conteúdo religioso. Ao contrário de Avicena, Averróis encara Aristóteles como filósofo por excelência, ou a própria razão encarnada. Sua doutrina exerce um fascínio mais duradouro que a de Avicena, e Siger de Brabant, professor da Universidade de Paris, torna-se no século XIII o representante máximo do averroísmo latino.

Averróis conserva o seu prestígio até fins do século XIV, e sua posição filosófica anti-religiosa, negando inclusive a imortalidade da alma, embora sem negar a transcendência da inteligência, emanação da razão suprema, que por isso mesmo não pertence à alma individual perecível, terá profundas repercussões futuras. Não obstante se reconheça que os árabes influíram mais sobre os empiristas da Renascença através de sua física, sua medicina e sua astronomia, é inegável que o averroísmo teve também a sua parte na rebelião baconiana.

Mas ao lado dos árabes, além dos tradutores judeus, aparecem também os seus filósofos: Avicebron ou Ibn Geribol, no século XI, e Moisés Maimonide, médico e teólogo do século XII. Ambos neoplatônicos, filiados ao sistema emanatista que já dominava entre árabes e cristãos como herança da era helenista. Essas influências árabes e judaicas ameaçaram o dogma judeu-cristão da criação do mundo, principalmente com a doutrina plotínica da processão. Era pois inevitável um conflito entre a filosofia árabe-judaica e a teologia cristã, conflito aliás já definido com relação à substância neoplatônica daquela filosofia.

Nos começos do século XIII, logo após a constituição oficial da Universidade de Paris, a influência árabe-judaica se acentua, mas alguns anos mais tarde Alberto Magno e São Boaventura dão o alarme contra a sua natureza herética. A escolástica se defendia, assim, dos germes revolucionários do Oriente, mas a corrente averroísta, com Siger de Brabant à frente, assegura a continuidade de sua influência, que prepara surdamente o advento do racionalismo cartesiano e do empirismo baconiano.

Cumprida a sua missão civilizadora na Europa, em auxílio aos filhos de Jafé, os árabes filhos de Sem vão agora socorrer os seus irmãos da África, os filhos de Cam. Expulsos da Espanha, sobreviventes da destruição do Reino de Granada, os árabes e os judeus levaram ao Magrebe a sua profunda ação civilizadora. O último dos grandes escritores mulçumanos de Granada é Lisan ad-Din, mas a literatura árabe, como informa Claude Cahen, continuará brilhando no Magrebe, através de dois historiadores: Ibn Batuta, o Marco Pólo árabe, natural de Tanger, e Ibn Khaldun, o filósofo da história, predecessor de Saint-Simon e Augusto Comte, natural de Tunes. Não fosse a desumanidade escravagista dos europeus, estabelecendo o tráfico negro no continente que se erguia ao impulso da cultura árabe, e a África de hoje nos apresentaria um panorama cultural bem superior ao atual.

O ETERNO E O PERECÍVEL

Ibn Khaldun pertence a uma linhagem árabe que, segundo suas próprias informações, provém da tribo árabe de Iaman, no Hadramut. Através de seu longínquo antepassado Uail Ibn Hojr, que fora companheiro do Profeta, gozava da benção de Alá. Os Banu Khaldun, descendentes de Uail, constituíram em Sevilha a linhagem direta de que nasceu o filósofo. O episódio da benção merece ser reproduzido. Servimo-nos da excelente tradução do casal Khoury. Conta Khaldun, baseado no relato do historiador Ibn Abdal-Barr: “Uail foi prestar sua homenagem ao Profeta, e este, tendo estendido no chão a sua capa, fê-lo sentar em cima dela e disse: Grande Deus! Derramai vossas bênçãos sobre Uail e sobre seus filhos e os filhos dos seus filhos até o dia da ressurreição”.

Ibn Khaldunrevela profundo apego à cosmogonia islâmica. Não figura, pois, entre os filósofos árabes da última fase que fizeram a separação dos elementos místicos e racionais, característica do Averroísmo. Não obstante, sua posição parece tipicamente neoplatônica, e portanto, emanatista. Poderíamos assim ligá-lo à linhagem de Avicena. Vejamos o seu prefácio dos Prolegômenos — sempre na tradução do casal Khoury — num emocionante apelo e louvor ao Altíssimo:

Em nome de Alá misericordioso e clemente.

Eis o que diz Adb-ur-Ruhman Ibn Muhammad Ibn Khaldun, nativo de Hadramut, pobre servidor de Alá, que pede misericórdia a seu Senhor, que já de antemão o cumulou de benefícios. Que Deus altíssimo lhe dê amparo e sucesso.

Louvores a Deus, a quem pertencem a glória e poderio e que tem em suas mãos os reis e os impérios, e que se reveste de nomes magníficos e atributos excelsos! Ser onisciente para quem nada é oculto do que revela a palavra ou sussurra o silêncio! Ser todo-poderoso, a Ele nada resiste e nada escapa, tanto nos céus como na terra. Foi ele que da terra formou, soprando-nos a vida, como foi Ele que no-la entregou para fazê-la crescer, formando raças e gerações, e nos permite que encontremos nela com facilidade a própria subsistência e o quinhão de cada dia!

Contidos, como fomos, primeiro no seio materno, ou encerrados, depois, em moradias e habitações, a Sua bondade devemos o sustento e a vida! E enquanto a existência de todos os seres é, dia a dia, voltada ao desgaste, e as instituições humanas têm um termo inexorável fixado no livro do Destino, o Eterno goza de permanência e estabilidade!

Apesar de seu apego à cosmogonia islâmica, de que dá longas descrições nos Prolegômenos para explicar os fundamentos metafísicos da sociedade humana, vê-se que os elementos gregos estão presentes nessa concepção enunciada no trecho que reproduzimos. Khaldun oferece também uma psicologia curiosa, em que os elementos religiosos se misturam com elementos aristotélicos, denunciando sua filiação à fase de conciliação da razão e da fé no Islamismo. Há um contraste permanente de idealismo e positivismo no seu espírito. Contraste sem dúvida curioso, mas que é comum a todos os que, no ambiente místico de medievalismo, tentavam alcançar o conhecimento positivo.

Este contraste se apresenta, por exemplo, muito claro nas razões metafísicas da vida social, que acabam se transformando em razões puramente físicas. Khaldun explica que Deus criou o homem e “[…] lhe deu uma forma que não pode subsistir sem alimento”. A intenção de Deus é fazer que o homem procure o alimento, e por isso lhe deu também “um impulso inato” e o dotou de capacidade para essa busca. Mas o homem sozinho não pode utilizar-se eficientemente dessa capacidade, porque a preparação do alimento exige o concurso de outros.

Khaldun lembra ainda a necessidade de defesa. Deus dotou alguns animais de muito maior força que o homem, mas deu a este a inteligência, que lhe permite vencê-los. Entretanto, os homens todos possuem a mesma capacidade de agressão e defesa. Assim, as lutas entre eles são inevitáveis, determinando necessariamente o agrupamento humano. Além da inteligência, Deus dotou o homem de mãos. Estas, submetidas à inteligência, funcionam de maneira a substituírem no homem os membros dados aos animais. “Assim”, — diz Khaldun — “temos as lanças, que substituem os chifres e servem para atacar; as espadas, que, como garras, servem para ferir; temos escudos, para prestarem o serviço que nos animais, prestam as peles duras e grossas, sem falar de outros objetos cuja enumeração pode ver-se no livro de Galeno, Sobre o Uso dos Membros”.

A conclusão é a de Aristóteles: o homem é um animal político. Mas Khaldun não diz assim, preferindo dizer: “O homem é, por natureza, citadino”. Os tradutores acham que essa é a forma de Khaldun chegar à raiz etimológica de político, ou seja, à polis. E realmente é, porque ele mesmo se incumbe de levar o leitor à raiz da palavra para depois confrontá-la com o termo árabe umran, que exprime os vários fatos sociais de agrupamento humano, desde a sociedade até o Estado e a própria civilização.

Vê-se que Khaldun procede por dedução aristotélica: desce da vontade divina para as necessidades humanas. E uma vez provado ou demonstrado que o homem tem de viver em sociedade, por motivos que são ao mesmo tempo divinos e humanos, prova Khaldun a necessidade da ciência de Umram, ou seja, de uma ciência do social. E como o social, ou o umran, é um fenômeno do sensível, embora remotamente determinado pelo inteligível, conclui que essa ciência deve ser rigorosamente objetiva.

Uma demonstração evidente da objetividade aplicada por Khaldun está no problema religioso da profecia. Tentemos explicá-lo. Os homens reunidos em sociedade precisam de uma entidade controladora, de um “moderador”. Porque o homem, “[…] como animal, é inclinado por natureza à hostilidade e à violência”. O moderador precisa ter mão firme, força e autoridade para controlar o umran. Alguns filósofos entendem que o mesmo acontece entre alguns animais, como os gafanhotos e as abelhas. Mas é necessário compreender que entre os animais tudo se passa em consequência “[…] de sua organização primitiva e da direção divina”. Não se trata, pois, de produto da reflexão. Porque, segundo o Corão: “Alá deu a todos os seres uma natureza especial, e em seguida os dirigiu”. Como se vê, o Deus de Khaldun é o muçulmano e não qualquer dos deuses da filosofia grega. É o mesmo Deus dos cristãos, que provém da concepção judaica: um deus atuante, participante, atento a todas as coisas e a todos os fatos, ouvindo tanto a palavra quanto o silêncio dos homens.

Mas depois de estabelecer a diferença entre os animais e os homens, Khaldun lembra que os filósofos exageram ao dizerem que a profecia é uma qualidade inerente ao homem, e que o “moderador” social deve ser um profeta, para que todos o aceitem na plenitude da sua autoridade divina. Isso é simplesmente absurdo, e não há nenhuma prova real de tal coisa. Tanto assim, diz Khaldun, que os pagãos, mais numerosos que os homens que vivem sob a revelação, “[…] tiveram dinastias, deixaram monumentos de sua potência e, com mais razão, existiram”. Não sendo guiados pela profecia, entretanto não ficaram ao léu. Porque as funções de profeta se limitam à prescrição de leis, e “[…] um concurso eficaz, uma direção certa, somente se encontram em Alá”. A conclusão, como sempre, é do Corão. E assim se vê que pode existir umran sem profecia. O que vale dizer que pode existir sociedade sem religião revelada, sem a intervenção de Deus por meio de seus enviados.

Esta é uma conclusão que pode mesmo parecer anti-religiosa, ou pelo menos contrária à eficácia da intervenção divina no meio social. O confronto com os animais chega a dar a impressão de que o homem, em certo estado da vida social, pode ficar desprovido da providência que dirige aqueles e da orientação profética. Mas não é assim, Khaldun apenas demonstra, de maneira cientifica, pela observação, e o prova pelo exemplo histórico, que o homem desprovido da graça da profecia também se dirige pela vontade de Alá. Mas a vontade de Alá não tira à sua análise o sabor científico, a natureza objetiva. Por mais que se interesse pela religião, e por maior que seja a sua fé com Alá, o filósofo sabe ver as coisas como elas são, e não como deviam ser ou como ele mesmo queria que fossem.

Este, a nosso ver, é um dos momentos mais importantes do pensamento de Khaldun, em que ele coloca o problema sociológico, numa antecipação simplesmente vertiginosa quanto aos criadores da sociologia, fora do âmbito nebuloso das cogitações teológicas. Sua posição é também saborosamente semelhante à de Descartes: deixar a profecia para os que são “mais do que homens”, e tratar de ver como vivem os que são “simplesmente homens”. Para isso, ele não precisou negar a divindade, e nem mesmo a sua intervenção no mundo. Não fosse a evidência do religiosismo de Khaldun, poderíamos dizer que ele aplicou aqui um dos golpes de florete do filósofo-espadachim do cartesianismo.

Vemos assim que o contraste que assinalamos, entre idealismo e positivismo, se resolve pela simples aplicação do bom senso. E ainda aqui há uma antecipação curiosa da posição de Descartes. O eterno permanece na sua imobilidade eleática, enquanto embaixo o perecível se desgasta, as coisas passam sem cessar, na fluidez do fogo heraclitiano. O inteligível e o sensível de Platão se apresentam como as substâncias cartesianas, cada qual em seu plano. Mas Khaldun estabelece, através do conceito islâmico da graça, que é o mesmo conceito cristão, o meio pelo qual as substâncias se conjugam. Porque: “Alá é quem ajuda os homens por sua graça”, e quando se trata de outros seres, Alá lhes deu uma natureza especial e os dirige. A graça e o poder de Alá resolvem todas as coisas. Mas sempre depois que Khaldun, paciente e habilmente, encontrou a solução, que está no bom senso.

ESTÁGIOS DA VIDA SOCIAL

O objetivo da história, para Khaldun, não é o simples relato de ocorrência e fatos, mas: “[…] fazer-nos compreender o estado social do homem, isto é, a civilização, e explicar-nos os fenômenos que estão ligados naturalmente a ela [...]”. Este é outro dos pontos importantes do seu pensamento, que o colocam muito acima da sua época. Magnino, em sua História da Sociologia, admira-se por Khaldun haver comprovado a influência do meio físico no desenvolvimento social, com observações que recordam Montesquieu, mas não pretende afirmar que ele seja um precursor da sociologia. Acrescenta que também Vitrúvio e Hipócrates se ocuparam dessas questões, através de “vagas intuições”.

Mas o que encontramos em Khaldun não são apenas intuições, e muito menos vagas. São constatações, comprovadas com exemplos, decorrentes de suas longas observações das sociedades da época. A verdade é que Khaldun, como diz Cahen, é o primeiro escritor que se propõe a encarar a sociedade como o sociólogo moderno, através de estudo científico e não de simples considerações morais e normativas.

O estudo da sociedade magrebina vai lhe proporcionar uma visão interessante dos estágios da vida social e dos motivos objetivos que os determinam. Mas Khaldun não se contenta em elaborar uma nova ciência, da qual aliás se jata com a alegria de uma criança que descobriu um novo brinquedo. Porque o seu tempo está cheio de histórias e historiadores, e ele sabe que, para construir num terreno inseguro, em que tantas invencionices são aceitas, é preciso primeiro limpar o terreno. É o que ele se põe a fazer, com a sua curiosa teoria da mentira. Através dela, mostrará como a mentira se infiltra na história, e consequentemente, como se deve evitar que isso aconteça.

Primeiro, Khaldun aponta “[…] o apego dos homens a certas opiniões e a certas doutrinas”, apego que não permite a serenidade de espírito, e portanto a imparcialidade e a objetividade. A seguir, adverte contra a confiança ingênua nos relatos dos informantes. Depois, a falta de conhecimento dos objetivos dos “atores dos grandes acontecimentos”; a facilidade com que o homem se considera na posse da verdade; a ignorância das relações existentes entre os acontecimentos e as circunstâncias; a tendência à bajulação dos personagens ilustres e importantes; e, por fim, a ignorância da natureza dos fenômenos “[…] que nascem da civilização.”

Neste ponto, que é sumamente importante, como se vê, Khaldun esclarece, com uma precisão que antecede até mesmo Durkheim: “Tudo o que acontece, seja espontaneamente, seja por efeito de uma influência exterior, possui um caráter próprio, tanto na sua essência quanto nas circunstâncias que o acompanham”.

Dissemos que Khaldun se jata com alegria infantil da sua descoberta, e vimos que tem razões para isso. Vejamos agora, através de suas próprias palavras, na tradução do casal Khoury, como ele coloca o problema da sua nova ciência:

É uma Ciência Nova e sui-generis, porque tem um objetivo próprio, que é a Organização Social e a Civilização, e porque trata ordenadamente de muitas questões que servem de explicação para a sucessão dos fenômenos que se produzem no organismo social e que são devidos à mesma essência da sociedade. Tal é o caráter de todas as ciências, tanto as que se apóiam sobre a autoridade, como as que se fundam sobre a razão.

Os tradutores advertem que a tradução literal da última frase seria: “quer impostas, quer intelectuais”. Note-se a precisão com que ele expõe a sua descoberta, definindo-lhe o objeto, a necessidade de método apropriado ou tratamento ordenado dos problemas, para a consecução de um objetivo determinado. Além disso, sua observação quanto à especificidade dos fenômenos sociais é uma antecipação genial.

O leitor pouco familiarizado com os problemas sociológicos poderia supor que estamos exagerando. Mas os que conhecem o assunto sabem que a noção de especificidade em sociologia só apareceu nitidamente com Durkheim. Antes disso, mesmo em Comte, vemos a sociologia influenciada e envolvida por conceitos estranhos a sua natureza, apesar de se atribuir geralmente a Saint-Simon o conceito de autonomia da nova ciência. Durkheim foi mais longe, atribuindo a descoberta da especificidade aos enciclopedistas. Cuvillier adverte, entretanto, que a concepção dominante até Saint-Simon é de inspiração biológica.

Somente o médico Buchez, apesar de médico, vai perceber que o social difere do individual e por isso não pode ser tratado de maneira idêntica: o social se refere à espécie. Comte tem o mérito de haver colocado o problema da autonomia da ciência social, mas primeiro a confundiu com a física e depois não conseguiu ultrapassar a meia-libertação de Buchez, pois, como bem acentua Cuvillier, a concepção comteana é ainda biológica no plano da espécie. A seguir, temos noções psicológicas, como a de Gabriel Tarde, e assim por diante. O assunto é pacifico e só nos referimos a ele para mostrar a importância da concepção de Khaldun. Se a sua obra tivesse sido conhecida na Europa em seu tempo, como foram as dos demais filósofos árabes medievais, a Sociologia não teria sido, como assinalou Comte, a última ciência a se formar.

Aliás, Khaldun esmiúça o problema, deixando bem clara a necessidade de se considerar a sua descoberta, a sua ciência nova, que para ele é a própria história, um problema específico e uma ciência autônoma. Começa esclarecendo que ela nada tem de comum com a retórica ou a lógica, nem com a administração. E após enumerar vários exemplos curiosos de falta de compreensão do fato social em si, com velada ironia conclui: “Devido somente à graça divina é que adquirimos estes conhecimentos, e não os devemos nem aos ensinamentos de Aristóteles, nem às lições de nenhum Mubadan.”

Pode dizer-se que Khaldun confunde História e sociologia, mas não se pode negar a relação entre ambas. E é o próprio Khaldun quem responde a essa objeção, quando afirma:

A Ciência que nos ocupa não oferece vantagem senão para a ciência da História, como já se observou, e não obstante a nobreza dos assuntos que apresenta à meditação e ao estudo, as questões relativas a sua essência e circunstâncias próprias, é forçoso confessar que os resultados positivos do Novo Sistema oferecem somente fraco atrativo, por se limitarem a simples verificação dos informes. Esta é talvez a razão de terem deixado os sábios de cuidar deste assunto.

Mais uma vez deparamos com a ironia de Khaldun, pois é evidente que a sua nova ciência não se reduz apenas à verificação dos informes, uma vez que ele mesmo propõe o estudo acurado, rigoroso e objetivo das circunstâncias, do meio, das condições históricas, e assim por diante. Mas é evidente que o problema da especificidade ficou bem claro. A História trata do social e dele decorre; logo, a ciência nova do social a ela se aplica e deve ser aplicada.

Durkheim escreveu na Revue Philosophique de dezembro de 1897: “[…] consideramos fecunda esta ideia de que a vida social deve ser explicada, não pela concepção que dela fazem os que dela participam, mas pelas causas profundas que escapam à consciência, e pensamos também que essas causas devem ser procuradas principalmente na maneira por que se agrupam os indivíduos associados. Parece-nos mesmo que é sob essa condição, e somente sob ela, que a História pode tornar-se uma Ciência e a Sociologia, por conseguinte, pode existir”. Não vemos aqui a mesma posição de Khaldun, e quase que a sua mesma linguagem? Mas não nos esqueçamos de que Durkheim estava então lutando, em 1897, para convencer seus opositores dessa verdade, que Ibn Khaldun já havia proclamado no século XIV!

Tratemos agora do problema dos estágios da vida social, segundo a classificação que nos oferece Khaldun. O estado social, como ele o chama, apresenta dois aspectos: a vida nômade e a vida sedentária, ou “em morada fixa.” A primeira se passa nas planícies e nas montanhas; a segunda, nas capitais, nas cidades, nas aldeias ou burgos. “Em todas estas circunstâncias — adverte — o Estado Social sofre modificações essenciais, nascidas da mesma reunião dos indivíduos em sociedade”. A seguir, Khaldun desenvolve a sua tese em sucessivos capítulos do Livro II, numa colocação marxista dos problemas da evolução social. Começa notando que as diferenças entre os povos, quanto aos seus usos e instituições, decorrem da produção, ou “[…] do modo como cada um deles costuma prover a sua subsistência”, ou ainda “[…] na aquisição dos meios de viver”. A seguir, esclarece que os homens começam por procurar o necessário, mas depois passam a satisfazer “[…] certas necessidades fictícias, para em seguida desfrutarem uma vida em abundância”.

A evolução da sociedade resulta do aumento contínuo da produção, graças à combinação melhor dos esforços mútuos dos homens, o que equivale evidentemente à divisão do trabalho. As roupas, os objetos, os alimentos, as casas, tudo melhora. Estas chegam a se transformar em castelos cercados de muralhas, “[…] com pátios adornados de chafarizes e águas murmurantes”. A divisão do trabalho aparece mais nítida neste trecho: “Entre eles, uns exercem um ofício para viver, outros se ocupam de comércio, e pelos grandes lucros que dele retiram, passam à riqueza e ao bem-estar”. Isso nas cidades. Nos campos, os homens vivem livres da preocupação de pobreza. Os estados citadino e camponês são naturais e necessários.

Verificamos assim que Ibn Khaldun leva um tropeção inesperado, e cai fora da realidade. Seu objetivismo desaparece, quando encara a evolução social como a produção de riquezas para todos, na cidade e no campo. Seu mundo real se converte na utopia platônica.

Mas logo no capítulo seguinte o filósofo revela a sua candura. De fato, houve um momento de sonho. No entusiasmo do homem que deseja o bem da humanidade, ele se esqueceu da corrupção dos citadinos através do luxo. Então volta atrás para demonstrar que os citadinos se tornam maus, pervertidos e poltrões, enquanto a vida no campo conserva a pureza da alma e desenvolve a coragem. Isso porque “[…] as coisas que os homens criam dão-lhes novas faculdades, uma segunda natureza, que substitui a natureza inata”. A seguir, demonstra que a sujeição às autoridades enfraquece os citadinos, enquanto o espírito de clã, que une os homens pelos liames de sangue, “ou coisa semelhante”, estimula a solidariedade e o devotamento. Khaldun chega ainda a examinar um problema que recentemente foi objeto de estudos especializados na Organização das Nações Unidas: o da pureza racial. E conclui quase da mesma maneira que os experts das Nações Unidas, ou seja: a pureza das raças desapareceu com a mistura dos povos. Entretanto, Khaldun admite a pureza racial dos árabes que vivem nos desertos, porque: “Nenhum indivíduo pertencente a outra raça deseja compartilhar a sua sorte e sujeitar-se à semelhante vida.”

Em tudo isso, notamos uma mescla de ingenuidade e de observação. Mas não resta dúvida que mesmo na ingenuidade o filósofo mantém o seu cuidado de observador. Não foi capaz de ver, por exemplo, que o enriquecimento dos citadinos, principalmente pela exploração comercial que ele bem acentuou, acarreta o empobrecimento das populações rurais. Nem viu, também, a existência de classes desfavorecidas nas próprias cidades. Mas a sua fé pode ter sido responsável por isso, uma vez que Alá tudo sabe e tudo guia, e denunciar injustiças sociais podia ser heresia.

Por outro lado, sua análise das condições sociais tinha apenas o objetivo de verificação da estrutura, que certamente o seu espírito aceitava como um dado positivo, ou como uma “coisa”, para usarmos a expressão de Durkheim. Ou ainda porque a sua própria vida de estadista, de homem de posição, não lhe permitia perceber a injustiça das diversidades sociais.

Mas o que importa em Ibn Khaldun é a sua extraordinária antecipação de pontos essenciais da ciência social, a sua capacidade de enxergar e proclamar, numa época em que a História era ainda uma simples arte, quase sempre de adulação, a necessidade de transformá-la numa ciência positiva, destinada a auxiliar o desenvolvimento social e a solução dos problemas sociais.

O que oferecemos aqui é apenas um apanhado de aspectos de sua obra imensa, uma pequena mostra do seu poderoso espírito, que ao mesmo tempo revela a penetração do gênio, a candura das criaturas simples e a ironia das inteligências lúcidas. Não nos esqueçamos, porém, de que sua História dos Berberes é um vasto panorama da cultura islâmica, incluindo o Império de Magrebe e as fundações imperiais dos árabes no Egito e na Espanha.

Também a sua História dos Árabes se desenvolve em perspectivas universalistas, abrangendo os nabateus, os assírios, os persas, os israelitas, os coptas, os gregos, os turcos e os romanos. Ibn Khaldun é um mundo desconhecido. Dos fins da Idade Média, do Magrebe distante e obscuro ele ergue a cabeça sobre o século XX como um gênio telúrico, que ao mesmo tempo visualiza o futuro e, à maneira de Demócrito, ou talvez de Voltaire, sorri das tolices humanas.

A vida de Khaldun não é menos empolgante do que a sua obra. Cheia de lances grandiosos e fatos surpreendentes, parece mais um dos contos das Mil e Uma Noites do que uma biografia. Não, porém, que os biógrafos exagerassem, mas porque assim estava escrito no Livro do Destino, e porque ele foi, de fato, um personagem do mundo de Xarazada.

Participou de cortes esplendentes, exerceu as altas funções de cádi maliquita no Cairo, viajou por terras e mares do Oriente e do Ocidente, estudou com os mais respeitáveis doutores e sábios do Islão, contemplou o mundo e observou os homens, vivendo o seu tempo e superando-o, como uma águia que se ergue sobre os últimos cumes da montanha em que tem o ninho para lançar o seu olhar penetrante além das distâncias. Engrandecemos a Idade Média e o pensamento medieval ao incluirmos estes árabes, embora de maneira canhestra, entre os seus grandes filósofos.

Texto publicado originalmente no livro OS FILÓSOFOS, Ed. Paidéia.